Wo genau liegt die Prostata und was ist ihre Funktion?

Die Prostata liegt zwischen Harnblase und Beckenboden und umschließt die männliche Harnröhre unmittelbar unterhalb der Blase. Sie hat beim gesunden jungen Mann ein durchschnittliches Volumen von 20 – 25 cm³, was etwa der Größe einer Kastanie entspricht. Abweichungen zwischen 8 und 40cm³ sind jedoch möglich. Aufgrund des histologischen Aufbaus werden in der Prostata vier verschiedene Zonen abgegrenzt, nämlich die Transitionalzone sowie die anteriore, zentrale und periphere Zone. Die Transitionalzone liegt unter der Schleimhaut der prostatischen Harnröhre und entspricht beim Gesunden einem Volumen von ca. 5% der Prostata.

Die Prostata produziert ein eiweißhaltiges Sekret, welches einen Teil der Spermienflüssigkeit ausmacht. Dieses sorgt dafür, dass die Spermienflüssigkeit flüssig bleibt und schützt die DNA der im Hoden produzierten Spermien. Gemeinsam mit den Spermien und dem Sekret der Samenblasen wird das von der Prostata produzierte Sekret beim Samenerguss in die Harnröhre abgegeben.

Welche Beschwerden entstehen durch eine Vergrößerung der Prostata?

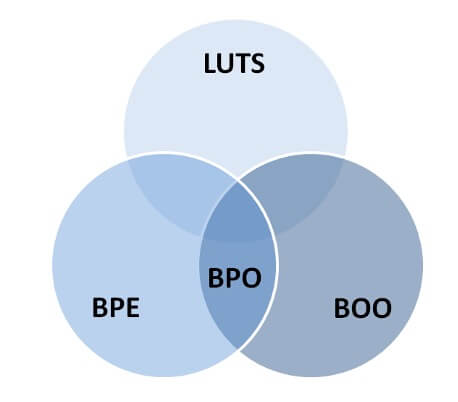

Die Prostatahyperplasie kann zu einer Vielzahl von Symptomen führen, welche häufig unter dem Begriff „Lower urinary tract syndrom“ zusammengefasst werden. Wichtig ist zu verstehen, dass eine vergrößerte Prostata nicht bei allen Patienten zu allen Symptomen führen und gleichzeitig diese Symptome auch andere Ursachen als eine vergrößerte Prostata haben können.

Mögliche Symptome einer Prostatavergrößerung sind:

Das Gefühl der unvollständigen Blasenentleerung

Häufiges Wasserlassen (häufiger als alle 2 Stunden)

Abgeschwächter Harnstrahl

Pressen zum Wasserlassen

Starker Harndrang

Unterbrochener Urinstrahl

Nächtliches Wasserlassen

Mögliche Warnzeichen einer fortgeschrittenen Vergrößerung der Prostata sind:

Harnverhalt (Unvermögen die Blase zu entleeren)

Wiederkehrende Blasenentzündungen

Die Bildung von Blasensteinen

Urinaufstau bis in die Nieren mit oder ohne Einschränkung der Nierenfunktion

Wie kommt es zu einer Prostatavergrößerung?

Aus bisher noch nicht abschließend geklärten Ursachen kommt es in der Transitionalzone der Prostata ab der 4. Lebensdekade zur Vermehrung (Hyperplasie) von Bindegewebs-, Epithel- und/oder glatten Muskelzellen. Diese Veränderungen werden benigne Prostatahyperplasie (BPH) genannt. Die BPH führt primär zur Volumenzunahme der Transitionalzone und sekundär der gesamten Prostata, bedeutet es kann zur Beschwerden kommen obwohl die Prostata insgesamt (noch) nicht deutlich vergrößert ist. Durch die Veränderung der Transitionalzone kann die Prostata Harnröhre verengen und so ein Hindernis bei der Entleerung der Blase darstellen, Ärzte sprechen von einer Obstruktion.

Abb.: Als Benignes Prostatasyndrom (BPS) wird das variable Verhältnis von Prostatavergrößerung (BPE), Blasenauslassobstruktion (BOO) und Symptome des unteren Harntrakts (LUTS) bezeichnet.

Gibt es Risikofaktoren für eine Prostatavergrößerung?

Es gibt viele Studien, die den Einfluss verschiedener Faktoren auf eine gutartige Prostatavergrößerung untersucht haben. Viele Studien sprechen für einen Zusammenhang zwischen dem metabolischen Syndrom (Kombination aus Übergewicht, Fettstoffwechselstörung, Bluthochdruck und (Prä)Diabetes) und einem erhöhten Prostatavolumen. Untersuchungen, ob ein Zusammenhang zwischen Nikotin-/ Alkohol- oder Koffeinkonsum und einer Prostatavergrößerung besteht, konnten hingegen keine eindeutigen Ergebnisse erbringen.

Muss eine vergrößerte Prostata behandelt werden?

Mit zunehmendem Alter kommt es bei nahezu allen Männern zu einer gutartigen Vergrößerung der Prostata. Nicht immer bedarf diese einer Therapie. Spätestens jedoch wenn Beschwerden beim Wasserlassen bestehen (abgeschwächter Harnstrahl, inkomplette Entleerung der Harnblase oder Harnverhalt = Unvermögen Wasser zu lassen trotz gefüllter Blase) ist eine Therapie notwendig.

Unter Umständen kann es sein, dass Ihr Urologe im Rahmen einer Untersuchung Hinweise für eine Anpassung Ihres Körpers an eine vergrößerte Prostata sieht, obwohl sie noch keine klassischen Beschwerden beim Wasserlassen bemerkt haben. Hierzu gehören beispielweise eine Verdickung der Blasenwand oder in ausgeprägten Fällen ein verminderter Urinabfluss aus den Nieren. Auch dann kann es notwendig sein, eine Prostatavergrößerung zu behandeln, um Folgeschäden an anderen Organen zu verhindern. Mögliche Folgeschäden einer unerkannten und unbehandelten Prostatavergrößerung sind Umbauprozesse in der Harnblasenwand, Abnahme der Nervenfasern der Blase, verminderte Dehnbarkeit der Blase, Funktionsverlust des Schließmuskels, bis hin zur Abnahme der Nierenfunktion.

Gibt es pflanzliche Präparate zur Behandlung einer vergrößerten Prostata?

Pflanzliche Arzneimittel wie Extrakte aus Sägepalmfrüchten, Brennnesselwurzeln, Kürbissamen, Roggenpollen sowie Phytosterol-haltige Präparate werden bei einer gutartige Prostatavergrößerung und dem benignen Prostatasyndrom zu einer Linderung der Beschwerden beim Wasserlassen eingesetzt. Die genaue Wirkweise der Präparate im Körper ist nicht klar. Die Präparate werden bei milden Beschwerden verabreicht und haben nur geringe Nebenwirkungen, wie etwa Beschwerden des Magen-Darm-Trakts

Ein Therapieversuch sollte mit einem Urologen besprochen werden. Sowohl die deutsche als auch die europäische Leitlinie gibt aufgrund der nicht vorhandenen Studien sowie der zum Teil deutlichen Unterschiede in der Zusammensetzung der pflanzlichen Arzneimittel keine Empfehlung zum Einsatz dieser Medikamente.

Alpha-Blocker

Ein Alpha-Blocker (Präparate: Alfuzosin, Doxazosin, Tamsulosin, Terazosin) ist häufig das erste Medikament, welches beim Benignen Prostata Syndrom mit milden bis schweren Symptomen verabreicht wird. Die verschiedenen Präparate sind in Ihrer Wirkung ähnlich effektiv. Durch die tägliche Einnahme werden Beschwerden bei der Häufigkeit des Wasserlassens als auch beim Wasserlassen selbst verbessert. Bei täglicher Einnahme tritt die Wirkung in aller Regel nach ein paar Wochen ein. Die Verbesserung kann bis zu 4 Jahre anhalten, bevor die Beschwerden erneut zunehmen.

Nebenwirkungen: Absenken des Blutdrucks mit Auftreten von Schwindel, retrograde Ejakulation mit Verlust des Samenergusses, bei Patienten mit Katarakt oder Glaukom sollten die Präparate nicht verabreicht werden.

5α-Reduktase-Inhibitoren

5α-Reduktase-Inhibitoren (Präparate: Finasterid, Dustarerid) führen zu einer Verkleinerung der Prostata, verbessern damit die Miktionsbeschwerden bei Männern mit milden bis starken Beschwerden und können die Notwendigkeit einer Operation verzögern. Die Medikamente wirken allerdings nicht sofort und müssen um die Wirkung zu erreichen mindestens 6-12 Monate eingenommen werden.

Einnahme mindestens sechs Monate.

Die Prostata verkleinert sich um ca. 18-28% und auch der PSA Wert verringert sich um ca. 50%. Der verringerte PSA Wert stellt aber nur eine „Labor-Kosmetik“ dar und dies muss bei der Prostatakrebs-Vorsorge mit berücksichtigt werden.

Nebenwirkungen: Sexuelle Funktionsstörungen mit Störung des Samenergusses und Impotenz, Psychische Erkankungen (Verminderte Libido, Depression, Angst). Nebenwirkungen können auch nach Absetzten des Medikaments fortbestehen (Post-Finasterid-Syndrom).

Kombination von Alpha-Blockern mit 5α-Reduktase-Inhibitoren

Aufgrund der bereits nach wenigen Wochen einsetzenden Wirkung von Alpha-Blockern und der langfristigen Verkleinerung der Prostata durch 5α-Reduktase-Inhibitoren, werden diese Medikamente häufig auch in einer Kombination verordnet (Präparate: Duodart). Insbesondere bei Männer mit einem Risiko der weiteren Verschlechterung (starke Beschwerden und große Prostata) konnte in Studien gezeigt werden, dass das Voranschreiten der Erkrankung verzögert werden kann. Eine Einnahme von mindestens 12 Monaten ist hierfür notwendig.

Nebenwirkungen: Schwindel, Benommenheit, psychische Erkrankungen (verminderte Libido, Depression, Angst)

Phosphodiesterase 5 Inhibitoren

Phosphodiesterase 5 Inhibitoren (Präparate: Sildenafil, Vardenafil, Tadalafil) sind Medikamente, die klassischerweise bei einer Erektionsstörungen verabreicht werden. Das Präparat Tadalafil ist in der Dosierung von 5mg jedoch auch zur Behandlung der gutartigen Prostatavergrößerung zugelassen. Hierbei bessern sich die Beschwerden beim Wasserlassen. Der Harnstrahl selbst wird durch das Medikament jedoch nicht kräftiger.

„Nebeneffekt“: Verbesserung der Erektion.

Als Nebeneffekt verbessert sich auch die Erektion. Die Langzeitwirkungen auf die gutartige Prostatavergrößerung und einen Einfluss eine notwendige Operation zu vermeiden sind noch nicht bekannt. Eine Übernahme der Kosten muss mit der Krankenkasse abgestimmt werden.

Nebenwirkungen: Gesichtsröte, Sodbrennen, Kopfschmerzen. Das Medikament darf nicht bei Männern mit Herzerkrankungen verordnet werden.

Muskarinrezeptor-Antagonisten

Muskarinrezeptor-Antagonisten (Präparate: Trospium, Darifenacin, Fesoterodin, Flavoxat, Oxybutynin, Solifenacin, Tolterodin) wirken am Blasenmuskel hemmend und führen zu einem reduzierten Harndrang. Sie werden bei Männern eingesetzt, bei denen die Häufigkeit des Wasserlassens eine der Hauptbeschwerden darstellt. Die Möglichkeit der Medikamenteneinnahme muss bei Restharnbildung kritisch geprüft werden. Eine zu starke Hemmung des Blasenmuskels kann zu einer Harnerhaltung führen. Insbesondere bei älteren Männern kann es zu Medikamenten-Interaktionen und damit zum Auftreten von Nebenwirkungen kommen.

Nebenwirkungen: Nebenwirkungen des Magen-Darm-Trakts (Mundtrockenheit, Verstopfung), Restharnbildung und Harnverhaltung, Tachykardie, Kopfschmerzen, Konzentrationsstörungen, Vorsichtige Gabe bei schlechter Nierenfunktion, Keine Gabe bei unbehandeltem Glaukom oder chronisch entzündlichen Darmerkrankungen

Beta-3 Agonist

Wie auch die Muskarinrezeptor-Antagonisten wirkt das Präparat Mirabegron auf den Blasenmuskel mit einer Verringerung der Häufigkeit des Wasserlassens. Beta-3-Agonisten sind eine Alternative zu Muskarinrezeptor-Antagonisten bei Männern mit überaktiver Blase. Insbesondere bei Männern >65 Jahre kommt es zu weniger Nebenwirkungen als bei der Einnahme von Muskarinrezeptor-Antagonisten. Auch hier muss das Auftreten von Restharn kontrolliert werden.

Ab 65+ zu empfehlen.

Nebenwirkungen: Keine Gabe bei nicht eingestelltem erhöhtem Blutdruck oder eingeschränkter Leber- und Nierenfunktion, Harnverhaltung und Restharnbildung, Harnwegsinfektionen, Kopfschmerzen, Schwindel, Tachykardie

Wann ist eine Operation notwendig?

Sollten die medikamentöse Therapie nicht ausreichen, um Ihre Beschwerden zu lindern, kann eine instrumentelle Therapie diskutiert werden. Zum einen gibt es moderne und schonende Therapieverfahren (z.B. Rezum oder iTIND) mit geringen Nebenwirkungen, welche vor allem für den Erhalt der Ejakulation empfehlenswert sind. Diese Therapien sind in der Regel experimentell und nicht so effektiv wie die klassischen Therapieverfahren. Zu den klassischen Therapieverfahren zählt hingegen die transurethrale Ausschälung der Prostata (TURP) und die Laserenukleation der Prostata (HoLEP/ThuLEP).

Weitere Informationen

Weitere Informationen über das benigne Prostatasyndrom und die dadurch hervorgerufenen Prostata-Probleme erfahren Sie auf unserer Website www.benignes-prostatasyndrom.de